你知道吗?植物也会衰老的。但与动物不同,植物衰老的过程往往伴随着新生:当衰老过程启动时,叶片并非简单地枯萎掉落,而是悄悄地进行着一场资源大转移,将自己积累的碳、氮等营养物质分解,并转运给花朵、果实,甚至根部,用“牺牲”自己,换来果实的茁壮成长。这不仅是植物衰老的自然过程,更是一场“精心策划”的资源调配,将有限的资源合理利用,确保了植物的繁殖和后代的生存。这场叶片的“最后一役”需要各种细胞复杂的时空协调和关键基因的精确调控。

4月11日,武汉华大生命科学研究院联合华大生命科学研究院基因组多维解析技术全国重点实验室、南方科技大学等单位,利用华大自主研发的单细胞组学技术DNBelab C4和时空组学技术Stereo-seq,在单细胞水平上成功解密了拟南芥叶片衰老的过程,相关研究成果发表于国际顶级学术期刊《细胞》(Cell)。

文章页面截图

植物的生命时钟(图片版权:华大生命科学研究院)

为了揭示叶片的衰老过程,研究团队基于华大自主研发的单细胞组学技术DNBelab C4和时空组学技术Stereo-seq,获得了覆盖拟南芥各组织全生命周期关键阶段的共计20个组织样本的913,769个高质量单细胞核转录组,构建了迄今为止植物取样阶段最全、数据量最大的单细胞图谱(也包括针对每个组织的单细胞图谱),并鉴定出38种细胞类型。

基于这一图谱,研究团队解析了衰老过程中的关键细胞类型和基因的动态变化,并通过对多个组织中共有细胞类型的跨器官比较,揭示了器官保守性和特异性的转录因子调控网络,为后续叶片的衰老研究奠定了基础。

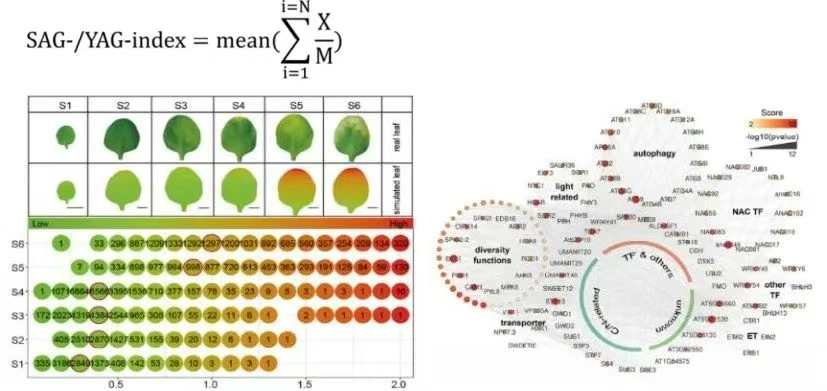

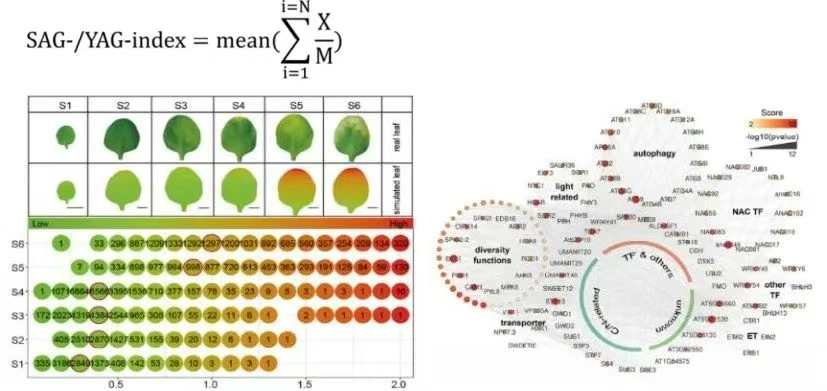

长久以来,如何对植物叶片衰老状态进行精准量化,一直是植物发育生物学的一大难题。本研究中,研究人员筛选出了1856个核心衰老相关基因和1875个年轻相关基因,并创新性地提出了“衰老指数”(SAG-index)和“年轻指数”(YAG-index)。通过分析不同阶段叶片中这些基因的转录表达量差异,研究人员得以评估每个细胞的衰老程度,实现了对叶片衰老状态在单细胞分辨率下的定量评估。

基于衰老指数和年轻指数,研究团队构建了叶片发育的共表达基因调控网络,筛选出若干关键节点基因,这些基因可能在衰老过程中发挥重要作用。这一创新性工具不仅为深入解析植物衰老的分子机制提供了有力支撑,还为监测和调控植物衰老进程开辟了新途径。

衰老指数和年轻指数定量叶片衰老状态

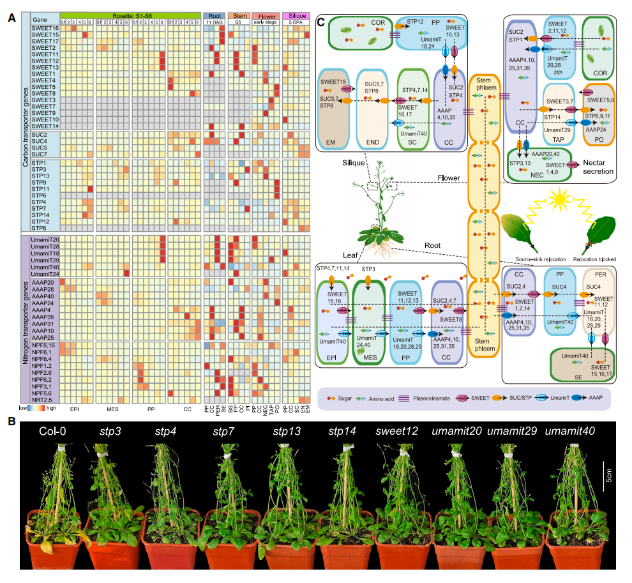

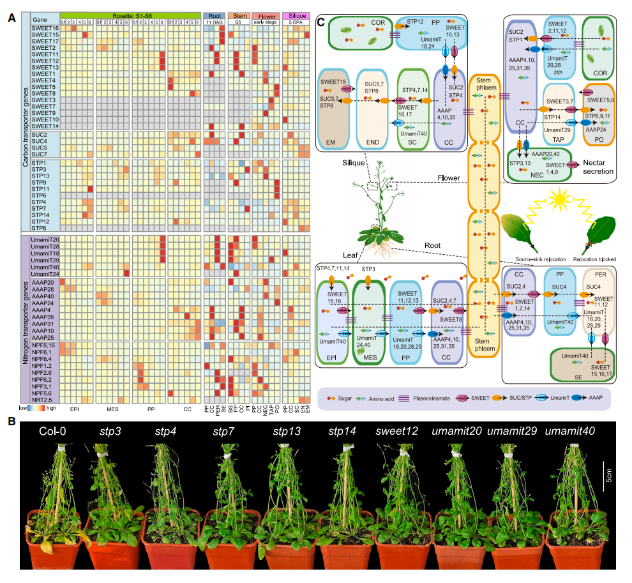

在叶片衰老过程中,营养物质的转移涉及一个复杂的碳氮“运输系统”。研究团队发现,糖转运蛋白SWEET和SUC/STP家族中一些关键的基因在叶片维管组织的韧皮部薄壁细胞和筛管伴胞等特定细胞中特异性表达,这些基因将糖从叶片运输到花朵和果荚,或者参与糖的回收。类似地,氨基酸转运蛋白UmamiT和AAAP家族基因的表达也在韧皮部薄壁细胞中展现出了较高的细胞类型特异性,负责将氨基酸从叶片传送到其他部位,或将其回收到叶片中。

研究团队同时发现跨器官的碳氮分配也表现出类似的细胞类型特异性。在根、茎、花和果荚等器官中,特定的碳和氮转运蛋白组合在营养物质的运输、回收和重分配中起着重要作用。这些研究结果揭示了植物在叶片衰老过程中如何高效转运碳、氮营养,为理解植物营养分配机制提供了重要的分子基础。

叶片和生殖器官中碳、氮的动态源库分配

综上所述,研究团队利用单细胞和时空组学技术构建了覆盖拟南芥全生命周期的表达图谱,为植物衰老机制研究提供了重要的数据资源,同时创新性地将植物衰老研究聚焦到单细胞水平,揭示了碳氮转运在器官衰老过程中的关键作用,通过分析不同细胞类型中碳氮转运蛋白的时空表达模式,阐明了叶片衰老与碳氮循环之间的紧密联系。

论文第一作者、武汉华大生命科学研究院郭兴博士表示:“该研究不仅增进了我们对植物营养分配策略的理解,也为优化作物养分利用效率、推动绿色农业发展提供了重要理论依据,从单细胞层面系统解析了植物发育与环境适应机制,为植物科学领域带来了新的研究范式和应用前景。”

01、朱玉贤(中国科学院院士、武汉大学教授、武汉大学高等研究院院长)

我们对植物衰老和养分再分配的认识至今仍然主要停留在组织或整体层面。借助单核转录组测序技术,华大研究院携手南科大郭红卫团队提供了一份前所未有的“细胞分辨率”图谱,对不同细胞类型在叶片衰老过程中的分子特征进行了单细胞水平的量化。这个图谱涵盖多个器官和发育阶段,数据规模空前,填补了植物整个生命周期跨组织单细胞基因表达图谱的空白。对于植物生物学领域的研究者而言,该图谱具有巨大的资源价值,未来可以被反复挖掘,用于解析各种与衰老及其他发育过程相关的生物学问题。

叶片衰老直接影响植物的产量和养分利用效率。在农作物中,适当延缓叶片衰老一般有助于提高产量,但过度延迟则可能导致养分无法有效转运至籽粒,影响最终产量。因此,如何精准调控衰老进程以在产量与品质间取得平衡,一直是育种学的一大难题。该研究为解决上述难题提供了新的思路,文章所鉴定的许多关键基因为我们提供了潜在的分子靶标。这些基因中有些可能在水稻、小麦等作物中同样发挥作用,未来若通过分子育种手段加以调控,有望培育出叶片衰老节律优化、养分再分配效率更高的作物新品种。该工作还进一步深入揭示了叶片衰老过程中的碳氮养分在源-库再分配过程中的“路线图”。这份“路线图”对于研究作物的养分高效利用策略具有重要的参考价值,可助力在保障产量和品质前提下的化肥减量增效。

此外,这项研究还展现了单核转录组测序技术在解析植物复杂性状方面的巨大潜力。研究中提出的衰老表征指数“SAG-index”和“YAG-index”等新概念工具也可以被借鉴到作物研究,用于评估不同品系或突变体叶片衰老趋势,从而加速筛选出延缓衰老或提高养分利用效率的理想材料。未来如果能将类似的跨组织、全生长期单细胞图谱应用于主要农作物,我们将能够以前所未有的精度剖析影响作物产量和抗逆性的基因网络,加速培育高产、稳产且抗逆的新型作物品种。

上述研究不仅在基础理论上深化了我们对植物衰老机制的理解,更为从模式植物向农作物的转化搭建了桥梁,其产生的数据和发现有望在未来的作物遗传改良中发挥重要作用,值得从事相关生命科学研究的学生、博士后及导师、学者认真剖析研读,以期尽快获得更多的优质靶位点,为我国的大农业发展做出新贡献。

02、王佳伟(中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员)

长期以来,叶片衰老的分子机理一直是植物发育生物学的重要基础科学问题之一。叶片从青翠转为枯黄的过程中,蕴含着复杂的时空调控网络和资源再分配机制,但受限于技术手段,我们过去对这一过程的认识主要停留在器官层面。最近,华大研究院与南方科技大学郭红卫团队合作,运用单核转录组测序技术首次在单细胞精度揭示了叶片衰老的动态过程。

文章第一个创新点在于绘制了世界上第一张涵盖多时期和多器官组织的模式植物拟南芥单细胞全图谱,并对主要的细胞类型进行了注释,发现了一批细胞类型特异表达的基因,这些信息为在单细胞精度开展植物发育生物学研究奠定了良好的基础。

文章的第二个创新点在于揭示了叶片衰老并非不同类型细胞各自为政的独立过程,而是受到全局信号的调控,具有显著的协同性,并可能存在细胞间的密切交流。这一发现提示,未来在研究叶片衰老机制时,需要将这种细胞间同步性纳入考虑框架,探究背后的系统性信号因素(如激素、营养状况等)如何驱动所有细胞协同行动。

文章的第三个创新点在于创新性地提出了“SAG-index”和“YAG-index”衰老指数,将叶片衰老程度从以往的定性描述转为可量化的数值,并在单细胞精度刻画了叶片的衰老轨迹。有趣的是,作者发现即使在肉眼仍为绿色的叶片中,已有部分细胞显示出较高的衰老指数,暗示衰老进程可能早已悄然启动。这一发现为揭示叶片衰老的初始诱因提供了新线索,同时也体现了定量指标在捕捉复杂生物过程细微变化方面的良好应用前景。

文章的第四个创新点在于构建了叶片衰老的基因调控网络,鉴定出一批关键调控因子。在这些关键基因中,既包括已知的衰老相关基因,也发现了全新的调控因子,拓展了植物衰老调控网络的版图。此外,文章还将叶片衰老与全株的养分流动联系起来,绘制出碳、氮元素从衰老叶片输送到根、花、角果等库器官的分配图景,揭示了叶片衰老在整个植物体营养分配中的地位,为构建植物体内养分再利用的理论模型奠定了基础。

总的来说,这项工作不仅绘制了首张拟南芥单细胞全图谱,还将植物叶片衰老研究提升到了单细胞精度。未来,随着更多植物单细胞图谱的构建和多组学数据的融合,有望对植物叶片衰老形成更加系统、精确的理解,并为作物育种和栽培管理提供理论支持。

03、Rajeev K. Varshney (默多克大学教授,英国皇家学会院士)

本研究所呈现的这份具有开创性的拟南芥单核转录组图谱,标志着植物生物学领域的一个重大飞跃。通过对20种组织中超过一百万个细胞核进行分析,作者们不仅克服了基于原生质体方法长期存在的技术局限,还发现了此前难以确定的细胞类型,比如栓质化的内皮层细胞和表皮毛,这些细胞类型对于理解植物的发育和胁迫响应至关重要。

SAG指数和YAG指数的开发尤为创新,它提供了一个定量框架,能够在单细胞分辨率下剖析植物的衰老过程。这种方法巧妙地捕捉了不同细胞类型衰老过程中的时空协调性,揭示了局部胁迫因素和内在程序是如何共同推动衰老的。此外,对碳和氮转运蛋白的系统性定位,为养分从源器官到库器官的重新分配提供了蓝图,这一发现对于提高作物产量和抗逆性具有深远意义。

这项研究为将单细胞基因组学与生理学见解相结合树立了新的标准,为在农业领域针对植物衰老和养分利用效率进行有针对性的工程改造奠定了基础。

英文点评原文:

This groundbreaking single-nucleus transcriptomic atlas of Arabidopsis presented here represents a monumental leap in plant biology. By profiling over one million nuclei across 20 tissues, the authors have not only overcome longstanding technical limitations of protoplast-based methods but also uncovered previously elusive cell types, such as suberized endodermis and trichomes, which are critical for understanding plant development and stress responses. The development of the SAG-index and YAG-index is particularly innovative, offering a quantitative framework to dissect senescence at single-cell resolution. This approach elegantly captures the spatiotemporal coordination of aging across cell types, revealing how local stressors and intrinsic programs collectively drive senescence. Furthermore, the systemic mapping of carbon and nitrogen transporters provides a blueprint for nutrient reallocation from source to sink organs, a finding with profound implications for improving crop yield and resilience. This work sets a new standard for integrating single-cell genomics with physiological insights, paving the way for targeted engineering of senescence and nutrient-use efficiency in agriculture.

武汉华大生命科学研究院郭兴博士、赵彩耀博士、谈聪博士,南方科技大学王益川博士、严维博士为论文共同第一作者。华大生命科学研究院基因组多维解析技术全国重点实验室徐讯研究员、刘欢研究员,南方科技大学郭红卫教授为论文共同通讯作者。本研究得到了基因组多维解析技术全国重点实验室、 “生物育种-国家科技重大专项” 、国家自然科学基金、新基石研究员项目等基金的资助。